2019/11/09に加筆修正しました。

ヒラメの生態・習性・産卵期など基礎知識

ヒラメといえば、保護色をまとった体で砂の中に潜み、小魚を食べるフィッシュイーターである。というところが有名なところです。

しかし、それ以外のヒラメを知っているでしょうか??そんなヒラメという魚の生態を紹介したページです。

ヒラメの生態と全国分布

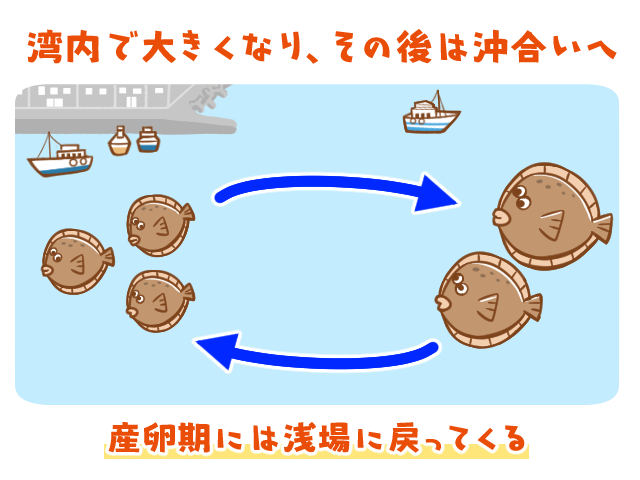

ヒラメは小さいうちは湾内の穏やかなところで成長し、1~2年ほどである程度成熟し、水深100~200mほどの沖合へ出ると言われています。

そうなってからがルアーゲームでのターゲットとなるサイズで、だいたい30cmくらいからになります。

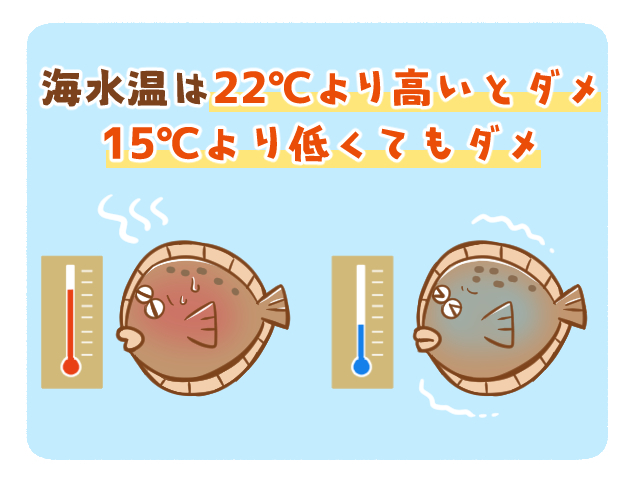

一度沖合に出て以降は、沿岸の水温が15℃くらいになってくると産卵のために浅場へと接岸してきます。

海水温は日本全国、場所場所で異なるのですが、北海道や東北では6~7月頃、日本海側では5~6月頃、太平洋側(本州中部以南)たと2~6月頃と言われています。

つまり、ショアからのヒラメ釣りシーズンで考えると春~初夏と、秋~初冬の2シーズンがあるのです。

ヒラメは数の多い・少ないを考えなければ、全国的に分布しており、比較的どこにでもいる魚です。

とはいえ、釣れる釣れないで考えるなら、日本海や太平洋側の外洋に面した地域に多く湾内(大阪湾や東京湾、瀬戸内)には少ないのでそういった地域では狙ってる釣るのが難しいのが実情です。

ただ、近年では放流事業を行っている市町村もありますので、その地域周辺では釣れることもありますね。

ヒラメの産卵期

地域によって海水温が異なるので、一概には言えませんが、一般にヒラメの産卵期は3~7月の間とされています。

この時期になると深場にいるようなサイズのヒラメも、水深15~20mくらいの浅場へと移動してきます、ショアからのキャスティングで狙うのはこの時期がメインとなるわけです。

ヒラメは船釣りで水深100m付近を狙って釣るようなケースもあるのに、ショアから釣れる距離感に潜むことがあることを考えると、めちゃくちゃ広範囲に生息しているか、終生をかけて大移動しているかのどちらかですね。

ヒラメの成長速度

ヒラメは最大で全長が1メートル、その魚体は10kgにもなる魚です。一般にヒラメの成長スピードはかなり早く、1年で30cm、2年で40cm、3年で50cm、5年くらいで60~70cmへと成長するといわれています。

とはいえ、ルアーで楽しむことができるヒラメは、ほとんどが70cmまでの間のサイズで、1mを超えるものは滅多にお目にかかれません。

そしてヒラメの寿命は数年程度と言われており、10年を超えるようなことはないそうです。

また、理由はよくわかっていませんが、80cm以上の個体のほとんどがメスと言われており、メスの方が成長速度も早いそうです。

ヒラメの食の習性

サイズが小さいうちは小魚以外の虫エサやアミのようなものも食べるので雑食性が高いですが、大きくなるにつれ、小魚しか食べないようになってきます。

ヒラメはかなり獰猛なフィッシュイーターとして知られますが、その中でもかなりグルメなターゲットとしても有名です。

その理由として有名なのが、タチウオや青物、マゴチなどと違い生きた魚しか食べないと言われています。

エサ釣りでのヒラメ釣りでは活アジや活イワシが使用されるのはこれが理由ですね(タチウオだと死んだイワシやキビナゴでもガンガン釣れるけど)。

ですので、ヒラメを釣ろうと考えたとき、重要となってくるのがベイトの流れや動向です。

これをしっかり把握することができればヒラメゲームはもっと簡単にもっと楽しくなります!

逆に言えば、実績あるポイントだったとしても、ベイトが入ってこないだけで全く釣れなくなってしまうこともよくある話なのです。

ヒラメの捕食シーンの動画

下にヒラメの捕食シーンの動画を紹介してますが、ヒラメの獰猛さが垣間見え、ルアーへの反応がイメージできると思います。

この映像をイメージしながらリトリーブをすると良い釣果になるかもしれませんよ。

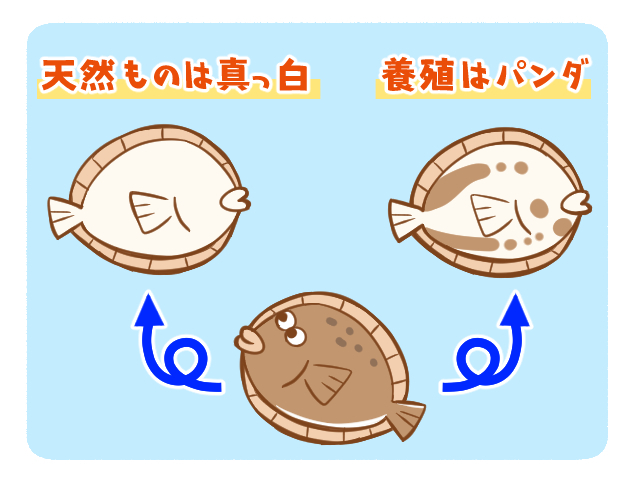

天然ヒラメ?養殖ヒラメ?その見分け方

ヒラメは実は最近では養殖魚の放流が盛んに行われています。

大阪湾でもヒラメの養殖魚を幼稚園児たちが放流している様子などが地方ニュースとして放送されたりしています。

そのおかげで大阪でもヒラメが釣れることが増えてきましたが、天然ヒラメと養殖ヒラメの2種類が釣れるのです(いずれも大阪では狙って釣るのはちょっと難しいですが)。

この天然ヒラメと養殖ヒラメを外見で見分ける方法は、ヒラメのお腹(白い方)をみればほとんどが判別できるのです。

見分け方は腹側が真っ白なものが天然物、腹側に黒い斑点などがあり、真っ白でないものが養殖物です。

養殖ヒラメは腹側に斑点があるので、パンダヒラメと呼ぶこともあるそうですね。