2019/12/02に加筆修正しました。

カレイのざっくりした生態

カレイはご存知の通り、平たい体の魚で、目が体の右側の面に2つともある。生息域はかなり広く、比較的浅い海から水深1,000mの深海までに生息する海水魚です。

日本近海で獲れるものでは、マガレイ、マコガレイ、ナメタガレイ、ホシガレイ、メイタガレイ、アカガレイ、イシガレイ、オヒョウなど数十種があげられます。

カレイの生息エリアについて

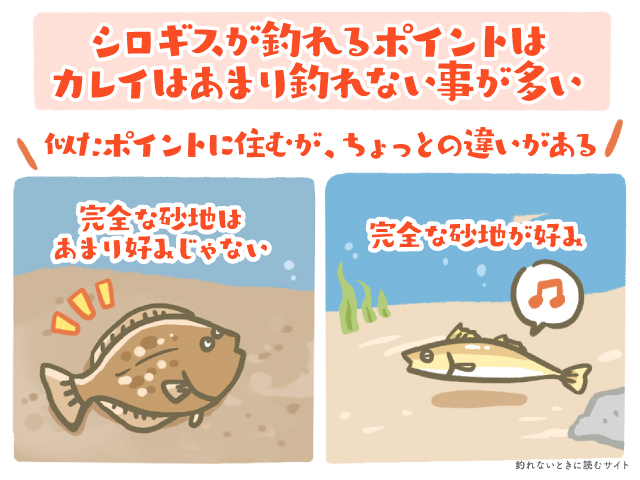

詳細な生息エリアとしては砂や泥の海底に生息しているが、シロギスのように砂地のみのようなエリアよりも、泥質や小砂利が混ざるようなエリアの方に多く生息している。

その証拠として、カレイが良く釣れるポイントでは、外道がシロギスよりもハゼやメゴチのような魚が多く、シロギスとカレイが混ざるように釣れることは比較的少ない。

カレイの好ポイントとしてあげられるのが、以下のような

- 河口付近

- 船道の少し深くなっている個所

- 潮流が反転するようなところ

になりますね。

まずは釣具屋さんで大まかなポイントを教えてもらい、現地に行ってからはこのようなポイントを意識して探ってみることをオススメします。

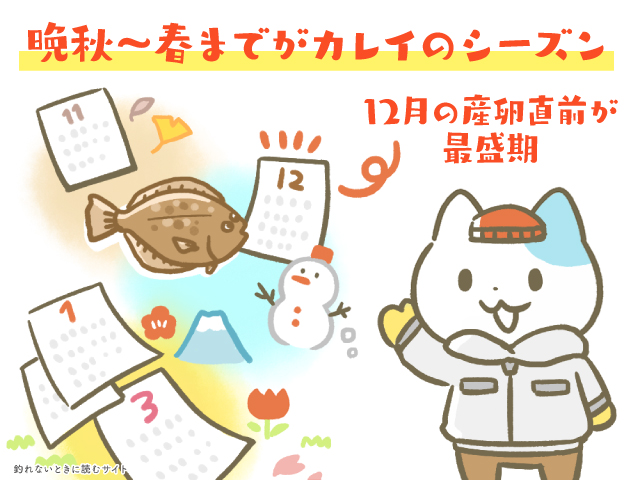

カレイの釣れるシーズン

地域によって、海水温の違いもありますし、潮の入り方も異なるので多少の誤差はありますが、冬~春の期間となります。

12月頃になると産卵期に入るため、一時的に釣果が落ちる時期にはいりますが、1月下旬~2月頃になるとまた釣れるようになってきます。

大阪南部付近ではクリスマスのシーズンが一番連れる時期になるので、クリスマスカレイなどという呼び名がついてまして、地域によって釣れる時期が若干異なるみたいです。

日本のカレイの釣れる状況から推測すると、13~18度前後が最も適した海水温だと考えられています。

もちろん、10度以下でも釣れるのですが、カレイの活性があまり上がらないため釣りにくいといわれますね。

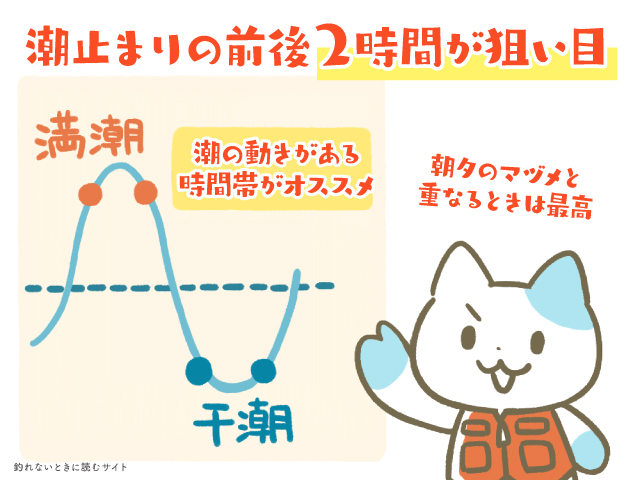

カレイの時合と潮の時間帯について

海の魚は多かれ少なかれ潮の影響によって釣果が左右されますが、カレイは潮の流れに大きな影響を受けやすい魚だといえます。

潮止まりの前後2時間が特に釣りやすい時合といわれていて、『この時間帯を外す=ボウズになる可能性が高い』と言えますね。

下に簡単な潮グラフを作ってみましたが、赤丸で表しているような時間帯が一番ベストタイムとなります。

ただし、これ以外にも朝マヅメや夕マヅメというのも狙うべき時間帯となります。

この辺りは実際に釣りに行って体感してみるとよく分かると思います。

『まさにその通りだ!!」と感じるくらいには潮の影響を受ける魚ですので、カレイを釣りに行くときには必ず、満潮と干潮の時刻を把握してから行くようにしてください。